التمييز بين «شرط التحكيم» و«مشارطة التحكيم»

المؤلف :د. محمد عبدالرحمن عبدالله – المحامي والمستشار القانوني، رئيس أكاديمية أبوريان للتدريب.

المصدر:أبحاث علمية

التمييز بين «شرط التحكيم» و«مشارطة التحكيم»

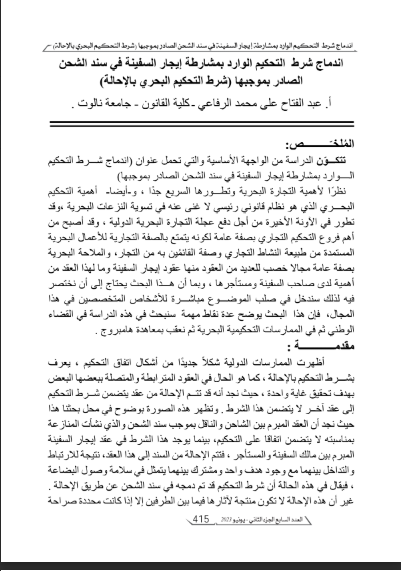

تقدّم هذه المادة تأصيلاً عمليًا واضحًا للفارق بين «شرط التحكيم» المدرج سلفًا في العقود، و«مشارطة التحكيم» التي تُبرم بعد نشوء النزاع. يركّز المحتوى على الآثار الإجرائية لكل منهما، ومتطلبات الصحة الشكلية والموضوعية، ونطاق الاختصاص، وصيغ الصياغة الآمنة، والأخطاء الشائعة التي تُبطل أو تُعطّل التحكيم. كما يقدّم نماذج معيارية بالعربية لصياغة شرط تحكيم ومشارطة تحكيم متوافقة مع القواعد المؤسسية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية ومع القواعد الآمرة في القوانين الوطنية.

الكلمات المفتاحية: شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، اتفاق التحكيم، الاختصاص الاختياري، قابلية التنفيذ، القواعد المؤسسية، قانون التحكيم.

أولًا: التعريف واللحظة القانونية للاتفاق

-

شرط التحكيم: بند يُدرج عند إبرام العقد الأصلي، يُحيل أي نزاع مستقبلي ينشأ «عن» أو «بمناسبة» العقد إلى التحكيم.

-

مشارطة التحكيم: اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع أو بمناسبته، يُحدّد موضوع النزاع القائم ويُحيله للتحكيم مع تنظيم تفاصيله.

ثانيًا: الآثار القانونية والإجرائية

-

نطاق الاختصاص:

• الشرط يغطي عموم المنازعات المستقبلية المتصلة بالعقد.

• المشارطة تُحدِّد بدقّة المسائل محل النزاع القائم ولا تمتدّ لغيرها. -

الحجية وقابلية التنفيذ:

• كلاهما «اتفاق تحكيم» مُلزِم متى استوفى الأركان (الأهلية/الرضا/المحل/السبب) والشكلية المكتوبة.

• المشارطة تُقلِّل من نزاعات الاختصاص لاحقًا بفضل تحديدها الدقيق لموضوع الدعوى وطلبات الأطراف. -

إدارة المواعيد:

• الشرط يتيح بدء التحكيم فور قيام النزاع دون تفاوض جديد.

• المشارطة قد تستدعي مفاوضة سريعة على البنود الإجرائية (الهيئة/القواعد/المواعيد/المقر/اللغة) ما لم تُعتمد قواعد مؤسسية جاهزة.

ثالثًا: متطلبات الصحة الشكلية والموضوعية

-

الكتابة والوضوح: نصّ مكتوب صريح خالٍ من التناقض، يحدّد المرجعية المؤسسية أو القواعد الإجرائية المختارة.

-

القابلية للفصل: النص على «قابلية شرط/مشارطة التحكيم للبقاء» رغم بطلان أو فسخ بقية العقد (شرط الاستقلال).

-

قابلية التنفيذ: مراعاة القواعد الآمرة بشأن التحكيم (الأهلية، قابلية النزاع للتحكيم، عدم مخالفة النظام العام).

-

تحديد آلية التعيين: طريقة تعيين المحكّم/المحكّمين، مع بديل احتياطي عند تعذّر التعيين.

-

اللغة والمقر والقانون الواجب التطبيق: تحديدها بوضوح لتقليل المنازعات الأولية والإجراءات المهدِرة للوقت.

رابعًا: مقارنة عملية مختصرة

• التوقيت: الشرط سابق للنزاع؛ المشارطة لاحقة لقيامه.

• السعة: الشرط عامّ وشامل؛ المشارطة ضيّقة ومحدَّدة بموضوع النزاع.

• المرونة: المشارطة تمنح فرصة تحديث القواعد والخيارات وفق ملابسات النزاع؛ الشرط يتقيّد بما كُتب سلفًا.

• المخاطر: الشرط قد يكون مُبهَمًا إن صيغ بعمومية مفرطة؛ المشارطة قد تتعطّل إن فشل الأطراف في الاتفاق سريعًا.

خامسًا: صيغ عربية معيارية (قابلة للتكييف)

أ) نموذج «شرط تحكيم» داخل عقد:

«يتّفق الطرفان على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلّق به، بما في ذلك ما يتصل بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه، إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وفق قواعدها النافذة عند تقديم الطلب. يكون عدد المحكّمين [محكّم واحد/ثلاثة]، مقرّ التحكيم [المدينة/الدولة]، لغة الإجراءات العربية، والقانون الموضوعي الواجب التطبيق هو [يُحدَّد]. ويظلّ شرط التحكيم قائمًا ومستقلاً وباطلاً ما عداه عند الاقتضاء.»

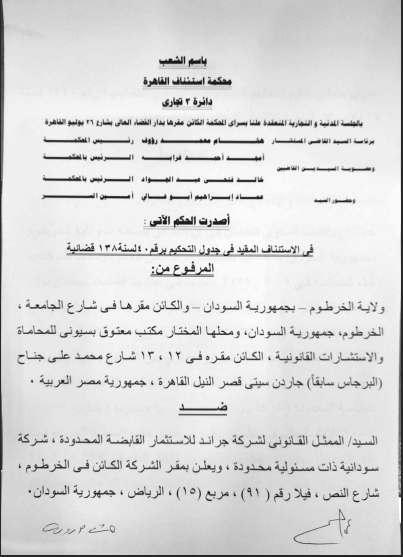

ب) نموذج «مشارطة تحكيم» بعد نشوء النزاع:

«حرِّرت هذه المشارطة بين: [بيانات الطرفين] بشأن النزاع القائم حول: [وصف موجز ودقيق لموضوع النزاع والطلبات]. اتفق الطرفان على إحالة النزاع المبيَّن أعلاه إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وفق قواعدها، ويكون عدد المحكّمين [محكّم واحد/ثلاثة]، مقرّ التحكيم [المدينة/الدولة]، لغة الإجراءات العربية، والقانون الموضوعي [يُحدَّد]. يملك المحكّم سلطة إصدار أوامر إجرائية وتدابير وقتية ضمن صلاحياته. وتُعدّ هذه المشارطة سندًا تنفيذيًا لبدء الإجراءات فورًا.»

سادسًا: أخطاء شائعة ينبغي اجتنابها

-

الغموض في المرجعية: الإحالة إلى «تحكيم» بلا تحديد مؤسسة/قواعد أو طريقة تعيين.

-

استبعاد القابلية للفصل: ربط نفاذ الشرط/المشارطة بصحة العقد ككل.

-

تعارض القواعد: الجمع بين قواعد مؤسسية ونُظم متضاربة بلا ترتيب أولوية.

-

حصر غير مدروس: صياغة شرط ضيّق يستبعد المنازعات «بالمناسبة»، أو مشارطة لا تُحدّد الطلبات على نحو يسمح بفضّ النزاع.

-

السكوت عن اللغة/المقر/القانون: يفتح الباب لمعارك أولية تستهلك الوقت والتكلفة.

سابعًا: خطوات عملية لاعتماد اتفاق تحكيم ناجز

-

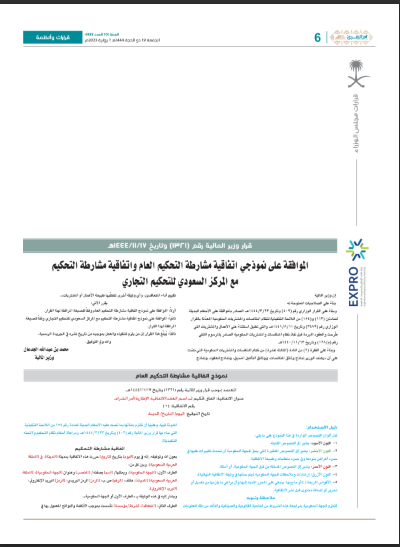

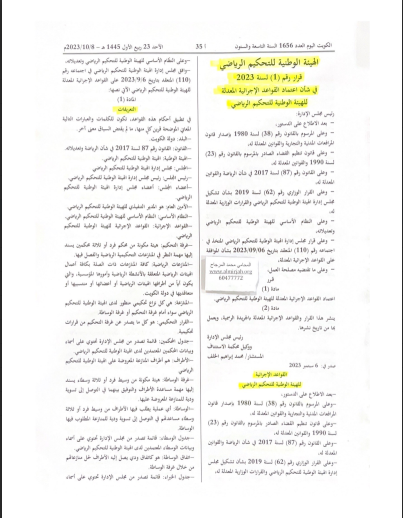

اختيار القواعد المؤسسية (قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية) وإدراجها صراحة.

-

تحديد آلية تعيين المحكّم وعددهم ببديل احتياطي.

-

تعيين المقر واللغة والقانون الموضوعي.

-

تضمين بند السرّية ووسائل التبليغ الإلكترونية المعتمدة.

-

النص على سلطة المحكّم في التدابير الوقتية وحفظ الأدلة عند الاقتضاء.

ثامنًا: عيّنة «قائمة تحقّق» قبل النشر والاعتماد

• هل النص مكتوب صريح ويُظهر إرادة التحكيم بجلاء؟

• هل عُيّنت المؤسسة/القواعد بوضوح؟

• هل تحدّد عدد المحكّمين وآلية التعيين؟

• هل عُيّن المقر واللغة والقانون الموضوعي؟

• هل تضمّن بند الاستقلال (قابلية الشرط/المشارطة للبقاء)؟

• هل ضُبطت وسائل التبليغ الإلكتروني والسرّية؟

• في المشارطة: هل وُصِف النزاع والطلبات بدقّة تمنع التوسّع غير المقصود؟

تاسعًا: مراجع وإشارات للاستزادة

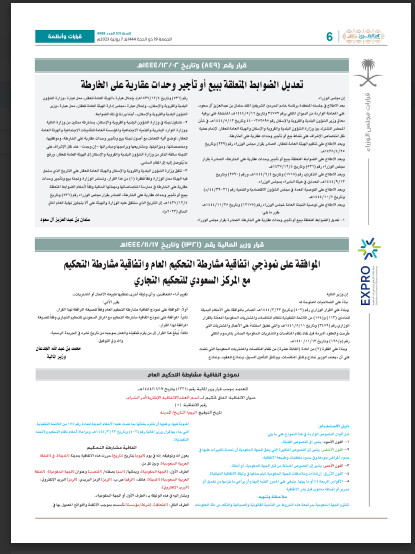

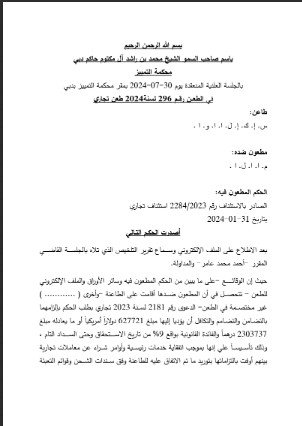

• القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم (وفق الاختصاص).

• القواعد المؤسسية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية (الإصدار الأحدث).

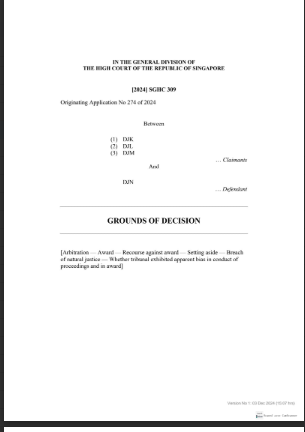

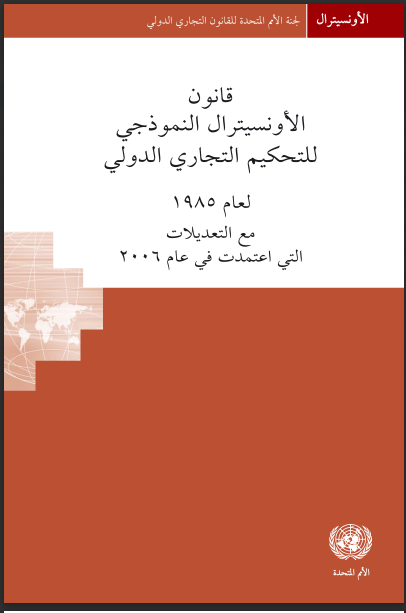

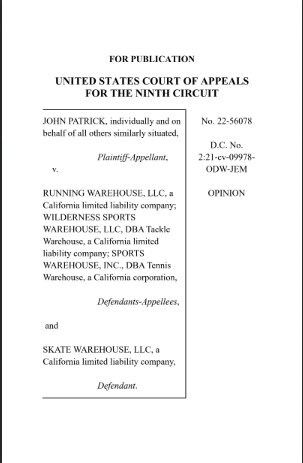

• القانون النموذجي للأونسيترال واتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (للإطار المقارن).

• أدلة الصياغة العملية لاتفاقات التحكيم ومذكرات الإجراءات.